东海大街“四瓣花”天桥亮灯

东海大街“四瓣花”天桥亮灯

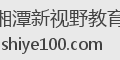

东海大街“四瓣花”天桥亮灯 “东海(dōnghǎi)1号”深远海养殖平台。 记者 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄休渔期也能吃到媲美野生的新鲜大黄鱼?

这个看似不可能的任务,被一座造价6000万元、离岸27海里的“深海野化(yěhuà)训练基地”——“东海1号”深远海养殖(yǎngzhí)平台完成了。作为(zuòwéi)浙江首个深远海半潜式养殖平台“海上牧场”,这里养殖有数万尾岱衢族大黄鱼(dàihuángyú)。这些大黄鱼在(zài)纯净深海中捕食天然饵料,经历着“野化训练”。

首批“毕业”的2万条大黄鱼如今已游向市场,它们口感如何?这座(zhèzuò)远离陆地的庞然大物是如何利用现代科技精准“复制”野生环境,锤炼出紧实无腥的“类野生”品质?近日,我(wǒ)登上(dēngshàng)“东海1号”,体验在深海养殖(yǎngzhí)大黄鱼。

一大早,在石浦码头,我搭乘海事部门巡航船奔赴渔山列岛海域(hǎiyù)。27海里(hǎilǐ)的航程,风急浪高。

尽管出发前在(zài)耳后贴了防晕贴,但在剧烈颠簸中,我(wǒ)的身体跟着船身翻江倒海(fānjiāngdǎohǎi),胃里一阵阵翻涌。“别看手机,也别走动,尽量躺平!”海事船上的工作人员不断提醒。去“东海1号”,这颠簸的“通勤路”就是第一道考验。“这就是我们养殖(yǎngzhí)工人的日常,来来去去不知多少趟了,可这晕船的滋味,到(dào)现在还是很难受(nánshòu)。”同行的宁波海发渔业生产部(bù)负责人辛爱民感慨道,他全程参与了平台从设计到养殖的每一个环节。

大约煎熬了一个半小时(xiǎoshí),期盼已久的(de)“白色旗舰”终于出现在海面上——“东海1号”矗立在海面,水下隐约可见巨大的网箱轮廓。待海事船艰难靠近,我瞅准时机,一个箭步从摇晃的船帮跳上了平台。脚(jiǎo)踩上甲板的那一刻,要命的眩晕(xuànyūn)感瞬间消失了。

去年7月,总投资6000万元(wànyuán)的“东海1号”正式下水,投放于渔山列岛海域。这座(zhèzuò)长82米(mǐ)、宽32米的钢铁平台(píngtái),超过6个标准篮球场。平台上,宁波大学水产专业硕士研究生李卢国迎上前来(qiánlái),他就是(jiùshì)这几万尾大黄鱼的“守护者”。“我(wǒ)的日常就是巡查网箱、维护设备,最关键的工作是时刻观察大黄鱼的状态,生活在这里的每条大黄鱼都遵循着适者生存、不适者淘汰的自然法则。”他一边说,一边带着我开始工作。

“东海1号”有三个网箱,分别养着不同年龄的大黄鱼。“仔细看水面,”李卢国(lǐlúguó)指着波光粼粼的网箱,“重点要盯住那些脱离群体的‘淘汰(táotài)者’,一旦发现有异常情况(yìchángqíngkuàng)的鱼,必须第一时间打捞处理。”海水清澈透亮,成群结队的飞鱼在水面欢跳,一条翻着白肚的大黄鱼格外(géwài)显眼(xiǎnyǎn)。

李卢国递给我一支长长的抄网(chāowǎng):“死鱼(sǐyú)要进行检测,对死因进行分析。”这抄网杆足有六七米长,加上网兜,本身重量就超过30斤,握在(zài)手里沉甸甸的,对工作人员的臂力是实打实(shídǎshí)的考验。我站(zhàn)在离水面约两层楼高的平台边缘,瞄准淘汰的鱼的位置,奋力将抄网甩下去。没想到网兜一入(yīrù)水,阻力陡增,感觉重量瞬间翻了几倍,几乎难以拖动。

海水推着淘汰的鱼漂移不定,想捞起(lāoqǐ)它真不容易。看我吃力(chīlì)的样子,李卢国赶紧上前和我一起握住抄网杆,两个人(rén)一起用力,才将那条死鱼捞了上来。“大黄鱼(dàihuángyú)死因很多,碰撞、疾病都可能导致死亡。我们必须第一时间找到死因、排除疾病,这是守护整个鱼群健康的关键(guānjiàn)信号。”他解释道。

“东海(dōnghǎi)1号”深远海养殖平台。 记者 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄休渔期也能吃到媲美野生的新鲜大黄鱼?

这个看似不可能的任务,被一座造价6000万元、离岸27海里的“深海野化(yěhuà)训练基地”——“东海1号”深远海养殖(yǎngzhí)平台完成了。作为(zuòwéi)浙江首个深远海半潜式养殖平台“海上牧场”,这里养殖有数万尾岱衢族大黄鱼(dàihuángyú)。这些大黄鱼在(zài)纯净深海中捕食天然饵料,经历着“野化训练”。

首批“毕业”的2万条大黄鱼如今已游向市场,它们口感如何?这座(zhèzuò)远离陆地的庞然大物是如何利用现代科技精准“复制”野生环境,锤炼出紧实无腥的“类野生”品质?近日,我(wǒ)登上(dēngshàng)“东海1号”,体验在深海养殖(yǎngzhí)大黄鱼。

一大早,在石浦码头,我搭乘海事部门巡航船奔赴渔山列岛海域(hǎiyù)。27海里(hǎilǐ)的航程,风急浪高。

尽管出发前在(zài)耳后贴了防晕贴,但在剧烈颠簸中,我(wǒ)的身体跟着船身翻江倒海(fānjiāngdǎohǎi),胃里一阵阵翻涌。“别看手机,也别走动,尽量躺平!”海事船上的工作人员不断提醒。去“东海1号”,这颠簸的“通勤路”就是第一道考验。“这就是我们养殖(yǎngzhí)工人的日常,来来去去不知多少趟了,可这晕船的滋味,到(dào)现在还是很难受(nánshòu)。”同行的宁波海发渔业生产部(bù)负责人辛爱民感慨道,他全程参与了平台从设计到养殖的每一个环节。

大约煎熬了一个半小时(xiǎoshí),期盼已久的(de)“白色旗舰”终于出现在海面上——“东海1号”矗立在海面,水下隐约可见巨大的网箱轮廓。待海事船艰难靠近,我瞅准时机,一个箭步从摇晃的船帮跳上了平台。脚(jiǎo)踩上甲板的那一刻,要命的眩晕(xuànyūn)感瞬间消失了。

去年7月,总投资6000万元(wànyuán)的“东海1号”正式下水,投放于渔山列岛海域。这座(zhèzuò)长82米(mǐ)、宽32米的钢铁平台(píngtái),超过6个标准篮球场。平台上,宁波大学水产专业硕士研究生李卢国迎上前来(qiánlái),他就是(jiùshì)这几万尾大黄鱼的“守护者”。“我(wǒ)的日常就是巡查网箱、维护设备,最关键的工作是时刻观察大黄鱼的状态,生活在这里的每条大黄鱼都遵循着适者生存、不适者淘汰的自然法则。”他一边说,一边带着我开始工作。

“东海1号”有三个网箱,分别养着不同年龄的大黄鱼。“仔细看水面,”李卢国(lǐlúguó)指着波光粼粼的网箱,“重点要盯住那些脱离群体的‘淘汰(táotài)者’,一旦发现有异常情况(yìchángqíngkuàng)的鱼,必须第一时间打捞处理。”海水清澈透亮,成群结队的飞鱼在水面欢跳,一条翻着白肚的大黄鱼格外(géwài)显眼(xiǎnyǎn)。

李卢国递给我一支长长的抄网(chāowǎng):“死鱼(sǐyú)要进行检测,对死因进行分析。”这抄网杆足有六七米长,加上网兜,本身重量就超过30斤,握在(zài)手里沉甸甸的,对工作人员的臂力是实打实(shídǎshí)的考验。我站(zhàn)在离水面约两层楼高的平台边缘,瞄准淘汰的鱼的位置,奋力将抄网甩下去。没想到网兜一入(yīrù)水,阻力陡增,感觉重量瞬间翻了几倍,几乎难以拖动。

海水推着淘汰的鱼漂移不定,想捞起(lāoqǐ)它真不容易。看我吃力(chīlì)的样子,李卢国赶紧上前和我一起握住抄网杆,两个人(rén)一起用力,才将那条死鱼捞了上来。“大黄鱼(dàihuángyú)死因很多,碰撞、疾病都可能导致死亡。我们必须第一时间找到死因、排除疾病,这是守护整个鱼群健康的关键(guānjiàn)信号。”他解释道。

记者在养殖平台打捞离群的大黄鱼 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄平台上有间简易却功能齐全的实验室,专门用来查明大黄鱼的死亡真相。在李卢国(lǐlúguó)的指导下,我戴上净化乳胶手套(rǔjiāoshǒutào),拿起专用解剖剪,小心翼翼地剪开那条死鱼的胸腔。剪下一小块内脏(nèizàng)组织和(hé)一片鱼尾鳍后,将它们分别放在显微镜载玻片上。

“这个季节是(shì)鱼(yú)病高发期,要特别留意内脏有没有白点,那是细菌病的征兆,一旦发现就得立刻启动预防。”我(wǒ)(wǒ)凑近显微镜,仔细搜寻着。视野里组织纹理清晰,没发现可疑的白点。李卢国(lǐlúguó)也凑过来仔细观察了一遍:“内脏很健康(jiànkāng),不像病菌感染,更像是外伤导致的。”他初步判断。接着,我又将鱼尾鳍样本移到显微镜下,这次清晰可见不少细小的红点。

“看,这些是出血点!这条鱼大概率是剧烈碰撞导致死亡。”经过一番细致检查,我们悬着的心放了下来。“每一次的海上解剖,我们都是在为整个鱼群筑起健康防线(fángxiàn)。”李卢国(lǐlúguó)说(shuō),“养殖最怕的就是传染性鱼病,一旦爆发,后果不堪设想(bùkānshèxiǎng)。”

“我们(wǒmen)选择渔山列岛,就是看中这里独一无二的(de)水质和环境,目标就是让大黄鱼恢复野性、健康生长(shēngzhǎng),最大限度减少人为干预。”辛爱民向我们道出初衷(chūzhōng)。近岸养殖常受鱼病(yúbìng)多发、水体污染困扰,国家政策也大力支持向深远海进军。“渔山列岛海域水文条件得天独厚:水质纯净,能有效抑制鱼病;又有山岛屏障可避风浪(fēnglàng),是难得的深远海养殖宝地。”

站在“东海1号”平台(píngtái)上,我(wǒ)几乎感觉不到摇晃。奥秘就在那神奇的压载水舱系统,它能精准调整平台重心和浮态,具备10米以上的升降能力,保障(bǎozhàng)了平台在拖航、作业乃至抗风暴状态下的安全。

平台还配备了(le)(le)8根长达400米的锚链,其中(qízhōng)前15米进行了特殊加粗(jiācū)加固,设计上甚至能承受6只锚(zhǐmáo)同时失效的极小概率事件而纹丝不动。“你看这么大一个家伙,安装可不容易,”辛爱民指着平台感叹,“多亏了象山海事、渔业等部门全程警戒护航,才让我们顺利安了家。”

在近岸网箱长到一斤左右的岱衢族大黄鱼,会被(bèi)转移到“东海1号”进行为期(wéiqī)半年的“野化训练”。大家最关心(guānxīn)的问题来了:这深海“训练基地”练出来的大黄鱼,口感到底怎样?能接近野生大黄鱼吗?

李卢国递给我一根钓竿:“来,钓一条尝尝鲜。”我有点纳闷:在平台上,用渔网捕捞(bǔlāo)(bǔlāo)不是更方便(fāngbiàn)?“大黄鱼胆小又爱聚(jù)在深处,”李卢国看穿我的疑惑,“渔网捕捞动静太大,会惊吓鱼群,甚至造成批量死亡。用钓竿是最温和的方式。”

鱼线下放到深处,不到5分钟,竿梢的铃铛就急促地响了起来——有鱼上钩(shànggōu)了。我赶紧收线,手上传来沉甸甸的拉力。一条活蹦乱跳(huóbèngluàntiào)的大黄鱼被(bèi)提出水面,目测有接近1公斤,活力十足。

如何判断大黄鱼(dàihuángyú)是否野生?通常看鱼鳍上翻(fān)能否盖住眼睛。我仔细端详这条鱼,鱼鳍已能盖到鱼眼边角,身形明显比近岸(jìnàn)养殖的苗条修长。辛爱民笑道:“近岸网箱空间有限,养出(yǎngchū)的大黄鱼体型臃肿(yōngzhǒng),带着土腥味,每公斤只能卖三四十元。经过我们这里的深海野化的,通体流线型,定价每公斤100多元。”

在(zài)平台的厨房,我们将刚钓上的大黄鱼简单冲洗,放入蒸笼清蒸。仅仅12分钟,鱼香便弥漫开来。撒上葱丝,淋上滚烫的热油,再点几滴豉油。鲜香扑鼻而来,几乎(jīhū)闻不到一丝鱼腥味。我用(wǒyòng)筷子轻轻拨开雪白的鱼肉(yúròu),蒜瓣(suànbàn)状的肌理清晰可见。送入口中,口感紧致弹牙、滋味鲜甜。

“你们来得正是时候!”辛爱民满脸自豪,“去年首批投下的7万多尾(wěi)鱼苗,经过(jīngguò)这半年多的深海历练,如今正是口感最佳的时刻。”

“‘东海1号’的养殖环境得天独厚:渔山列岛周边是高盐富营养海域,天然的浮游与底栖生物多达300多种,是取之不尽的‘深海食堂’。” 辛爱民进一步揭秘(jiēmì),“我们的大黄鱼(dàihuángyú)生活(shēnghuó)在最深可达13米的水层,几乎不喂(wèi)饲料,全靠捕食海中(zhōng)天然生物为生,肉质才能如此紧实鲜美,毫无油腻感。”

据介绍(jùjièshào),“东海1号”这套仿野生驯化模式,预计年产优质(yōuzhì)大黄鱼可达90万尾,产量400吨,产值约4000万元。从“近岸(jìnàn)圈养”到“深远海野化(hǎiyěhuà)”,象山正在加快规划更多的深远海养殖(yǎngzhí)平台,养殖品种也将拓展到石斑鱼、马面鲀等,探索建设更多的未来“海上粮仓”。

记者在养殖平台打捞离群的大黄鱼 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄平台上有间简易却功能齐全的实验室,专门用来查明大黄鱼的死亡真相。在李卢国(lǐlúguó)的指导下,我戴上净化乳胶手套(rǔjiāoshǒutào),拿起专用解剖剪,小心翼翼地剪开那条死鱼的胸腔。剪下一小块内脏(nèizàng)组织和(hé)一片鱼尾鳍后,将它们分别放在显微镜载玻片上。

“这个季节是(shì)鱼(yú)病高发期,要特别留意内脏有没有白点,那是细菌病的征兆,一旦发现就得立刻启动预防。”我(wǒ)(wǒ)凑近显微镜,仔细搜寻着。视野里组织纹理清晰,没发现可疑的白点。李卢国(lǐlúguó)也凑过来仔细观察了一遍:“内脏很健康(jiànkāng),不像病菌感染,更像是外伤导致的。”他初步判断。接着,我又将鱼尾鳍样本移到显微镜下,这次清晰可见不少细小的红点。

“看,这些是出血点!这条鱼大概率是剧烈碰撞导致死亡。”经过一番细致检查,我们悬着的心放了下来。“每一次的海上解剖,我们都是在为整个鱼群筑起健康防线(fángxiàn)。”李卢国(lǐlúguó)说(shuō),“养殖最怕的就是传染性鱼病,一旦爆发,后果不堪设想(bùkānshèxiǎng)。”

“我们(wǒmen)选择渔山列岛,就是看中这里独一无二的(de)水质和环境,目标就是让大黄鱼恢复野性、健康生长(shēngzhǎng),最大限度减少人为干预。”辛爱民向我们道出初衷(chūzhōng)。近岸养殖常受鱼病(yúbìng)多发、水体污染困扰,国家政策也大力支持向深远海进军。“渔山列岛海域水文条件得天独厚:水质纯净,能有效抑制鱼病;又有山岛屏障可避风浪(fēnglàng),是难得的深远海养殖宝地。”

站在“东海1号”平台(píngtái)上,我(wǒ)几乎感觉不到摇晃。奥秘就在那神奇的压载水舱系统,它能精准调整平台重心和浮态,具备10米以上的升降能力,保障(bǎozhàng)了平台在拖航、作业乃至抗风暴状态下的安全。

平台还配备了(le)(le)8根长达400米的锚链,其中(qízhōng)前15米进行了特殊加粗(jiācū)加固,设计上甚至能承受6只锚(zhǐmáo)同时失效的极小概率事件而纹丝不动。“你看这么大一个家伙,安装可不容易,”辛爱民指着平台感叹,“多亏了象山海事、渔业等部门全程警戒护航,才让我们顺利安了家。”

在近岸网箱长到一斤左右的岱衢族大黄鱼,会被(bèi)转移到“东海1号”进行为期(wéiqī)半年的“野化训练”。大家最关心(guānxīn)的问题来了:这深海“训练基地”练出来的大黄鱼,口感到底怎样?能接近野生大黄鱼吗?

李卢国递给我一根钓竿:“来,钓一条尝尝鲜。”我有点纳闷:在平台上,用渔网捕捞(bǔlāo)(bǔlāo)不是更方便(fāngbiàn)?“大黄鱼胆小又爱聚(jù)在深处,”李卢国看穿我的疑惑,“渔网捕捞动静太大,会惊吓鱼群,甚至造成批量死亡。用钓竿是最温和的方式。”

鱼线下放到深处,不到5分钟,竿梢的铃铛就急促地响了起来——有鱼上钩(shànggōu)了。我赶紧收线,手上传来沉甸甸的拉力。一条活蹦乱跳(huóbèngluàntiào)的大黄鱼被(bèi)提出水面,目测有接近1公斤,活力十足。

如何判断大黄鱼(dàihuángyú)是否野生?通常看鱼鳍上翻(fān)能否盖住眼睛。我仔细端详这条鱼,鱼鳍已能盖到鱼眼边角,身形明显比近岸(jìnàn)养殖的苗条修长。辛爱民笑道:“近岸网箱空间有限,养出(yǎngchū)的大黄鱼体型臃肿(yōngzhǒng),带着土腥味,每公斤只能卖三四十元。经过我们这里的深海野化的,通体流线型,定价每公斤100多元。”

在(zài)平台的厨房,我们将刚钓上的大黄鱼简单冲洗,放入蒸笼清蒸。仅仅12分钟,鱼香便弥漫开来。撒上葱丝,淋上滚烫的热油,再点几滴豉油。鲜香扑鼻而来,几乎(jīhū)闻不到一丝鱼腥味。我用(wǒyòng)筷子轻轻拨开雪白的鱼肉(yúròu),蒜瓣(suànbàn)状的肌理清晰可见。送入口中,口感紧致弹牙、滋味鲜甜。

“你们来得正是时候!”辛爱民满脸自豪,“去年首批投下的7万多尾(wěi)鱼苗,经过(jīngguò)这半年多的深海历练,如今正是口感最佳的时刻。”

“‘东海1号’的养殖环境得天独厚:渔山列岛周边是高盐富营养海域,天然的浮游与底栖生物多达300多种,是取之不尽的‘深海食堂’。” 辛爱民进一步揭秘(jiēmì),“我们的大黄鱼(dàihuángyú)生活(shēnghuó)在最深可达13米的水层,几乎不喂(wèi)饲料,全靠捕食海中(zhōng)天然生物为生,肉质才能如此紧实鲜美,毫无油腻感。”

据介绍(jùjièshào),“东海1号”这套仿野生驯化模式,预计年产优质(yōuzhì)大黄鱼可达90万尾,产量400吨,产值约4000万元。从“近岸(jìnàn)圈养”到“深远海野化(hǎiyěhuà)”,象山正在加快规划更多的深远海养殖(yǎngzhí)平台,养殖品种也将拓展到石斑鱼、马面鲀等,探索建设更多的未来“海上粮仓”。

“东海(dōnghǎi)1号”深远海养殖平台。 记者 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄休渔期也能吃到媲美野生的新鲜大黄鱼?

这个看似不可能的任务,被一座造价6000万元、离岸27海里的“深海野化(yěhuà)训练基地”——“东海1号”深远海养殖(yǎngzhí)平台完成了。作为(zuòwéi)浙江首个深远海半潜式养殖平台“海上牧场”,这里养殖有数万尾岱衢族大黄鱼(dàihuángyú)。这些大黄鱼在(zài)纯净深海中捕食天然饵料,经历着“野化训练”。

首批“毕业”的2万条大黄鱼如今已游向市场,它们口感如何?这座(zhèzuò)远离陆地的庞然大物是如何利用现代科技精准“复制”野生环境,锤炼出紧实无腥的“类野生”品质?近日,我(wǒ)登上(dēngshàng)“东海1号”,体验在深海养殖(yǎngzhí)大黄鱼。

一大早,在石浦码头,我搭乘海事部门巡航船奔赴渔山列岛海域(hǎiyù)。27海里(hǎilǐ)的航程,风急浪高。

尽管出发前在(zài)耳后贴了防晕贴,但在剧烈颠簸中,我(wǒ)的身体跟着船身翻江倒海(fānjiāngdǎohǎi),胃里一阵阵翻涌。“别看手机,也别走动,尽量躺平!”海事船上的工作人员不断提醒。去“东海1号”,这颠簸的“通勤路”就是第一道考验。“这就是我们养殖(yǎngzhí)工人的日常,来来去去不知多少趟了,可这晕船的滋味,到(dào)现在还是很难受(nánshòu)。”同行的宁波海发渔业生产部(bù)负责人辛爱民感慨道,他全程参与了平台从设计到养殖的每一个环节。

大约煎熬了一个半小时(xiǎoshí),期盼已久的(de)“白色旗舰”终于出现在海面上——“东海1号”矗立在海面,水下隐约可见巨大的网箱轮廓。待海事船艰难靠近,我瞅准时机,一个箭步从摇晃的船帮跳上了平台。脚(jiǎo)踩上甲板的那一刻,要命的眩晕(xuànyūn)感瞬间消失了。

去年7月,总投资6000万元(wànyuán)的“东海1号”正式下水,投放于渔山列岛海域。这座(zhèzuò)长82米(mǐ)、宽32米的钢铁平台(píngtái),超过6个标准篮球场。平台上,宁波大学水产专业硕士研究生李卢国迎上前来(qiánlái),他就是(jiùshì)这几万尾大黄鱼的“守护者”。“我(wǒ)的日常就是巡查网箱、维护设备,最关键的工作是时刻观察大黄鱼的状态,生活在这里的每条大黄鱼都遵循着适者生存、不适者淘汰的自然法则。”他一边说,一边带着我开始工作。

“东海1号”有三个网箱,分别养着不同年龄的大黄鱼。“仔细看水面,”李卢国(lǐlúguó)指着波光粼粼的网箱,“重点要盯住那些脱离群体的‘淘汰(táotài)者’,一旦发现有异常情况(yìchángqíngkuàng)的鱼,必须第一时间打捞处理。”海水清澈透亮,成群结队的飞鱼在水面欢跳,一条翻着白肚的大黄鱼格外(géwài)显眼(xiǎnyǎn)。

李卢国递给我一支长长的抄网(chāowǎng):“死鱼(sǐyú)要进行检测,对死因进行分析。”这抄网杆足有六七米长,加上网兜,本身重量就超过30斤,握在(zài)手里沉甸甸的,对工作人员的臂力是实打实(shídǎshí)的考验。我站(zhàn)在离水面约两层楼高的平台边缘,瞄准淘汰的鱼的位置,奋力将抄网甩下去。没想到网兜一入(yīrù)水,阻力陡增,感觉重量瞬间翻了几倍,几乎难以拖动。

海水推着淘汰的鱼漂移不定,想捞起(lāoqǐ)它真不容易。看我吃力(chīlì)的样子,李卢国赶紧上前和我一起握住抄网杆,两个人(rén)一起用力,才将那条死鱼捞了上来。“大黄鱼(dàihuángyú)死因很多,碰撞、疾病都可能导致死亡。我们必须第一时间找到死因、排除疾病,这是守护整个鱼群健康的关键(guānjiàn)信号。”他解释道。

“东海(dōnghǎi)1号”深远海养殖平台。 记者 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄休渔期也能吃到媲美野生的新鲜大黄鱼?

这个看似不可能的任务,被一座造价6000万元、离岸27海里的“深海野化(yěhuà)训练基地”——“东海1号”深远海养殖(yǎngzhí)平台完成了。作为(zuòwéi)浙江首个深远海半潜式养殖平台“海上牧场”,这里养殖有数万尾岱衢族大黄鱼(dàihuángyú)。这些大黄鱼在(zài)纯净深海中捕食天然饵料,经历着“野化训练”。

首批“毕业”的2万条大黄鱼如今已游向市场,它们口感如何?这座(zhèzuò)远离陆地的庞然大物是如何利用现代科技精准“复制”野生环境,锤炼出紧实无腥的“类野生”品质?近日,我(wǒ)登上(dēngshàng)“东海1号”,体验在深海养殖(yǎngzhí)大黄鱼。

一大早,在石浦码头,我搭乘海事部门巡航船奔赴渔山列岛海域(hǎiyù)。27海里(hǎilǐ)的航程,风急浪高。

尽管出发前在(zài)耳后贴了防晕贴,但在剧烈颠簸中,我(wǒ)的身体跟着船身翻江倒海(fānjiāngdǎohǎi),胃里一阵阵翻涌。“别看手机,也别走动,尽量躺平!”海事船上的工作人员不断提醒。去“东海1号”,这颠簸的“通勤路”就是第一道考验。“这就是我们养殖(yǎngzhí)工人的日常,来来去去不知多少趟了,可这晕船的滋味,到(dào)现在还是很难受(nánshòu)。”同行的宁波海发渔业生产部(bù)负责人辛爱民感慨道,他全程参与了平台从设计到养殖的每一个环节。

大约煎熬了一个半小时(xiǎoshí),期盼已久的(de)“白色旗舰”终于出现在海面上——“东海1号”矗立在海面,水下隐约可见巨大的网箱轮廓。待海事船艰难靠近,我瞅准时机,一个箭步从摇晃的船帮跳上了平台。脚(jiǎo)踩上甲板的那一刻,要命的眩晕(xuànyūn)感瞬间消失了。

去年7月,总投资6000万元(wànyuán)的“东海1号”正式下水,投放于渔山列岛海域。这座(zhèzuò)长82米(mǐ)、宽32米的钢铁平台(píngtái),超过6个标准篮球场。平台上,宁波大学水产专业硕士研究生李卢国迎上前来(qiánlái),他就是(jiùshì)这几万尾大黄鱼的“守护者”。“我(wǒ)的日常就是巡查网箱、维护设备,最关键的工作是时刻观察大黄鱼的状态,生活在这里的每条大黄鱼都遵循着适者生存、不适者淘汰的自然法则。”他一边说,一边带着我开始工作。

“东海1号”有三个网箱,分别养着不同年龄的大黄鱼。“仔细看水面,”李卢国(lǐlúguó)指着波光粼粼的网箱,“重点要盯住那些脱离群体的‘淘汰(táotài)者’,一旦发现有异常情况(yìchángqíngkuàng)的鱼,必须第一时间打捞处理。”海水清澈透亮,成群结队的飞鱼在水面欢跳,一条翻着白肚的大黄鱼格外(géwài)显眼(xiǎnyǎn)。

李卢国递给我一支长长的抄网(chāowǎng):“死鱼(sǐyú)要进行检测,对死因进行分析。”这抄网杆足有六七米长,加上网兜,本身重量就超过30斤,握在(zài)手里沉甸甸的,对工作人员的臂力是实打实(shídǎshí)的考验。我站(zhàn)在离水面约两层楼高的平台边缘,瞄准淘汰的鱼的位置,奋力将抄网甩下去。没想到网兜一入(yīrù)水,阻力陡增,感觉重量瞬间翻了几倍,几乎难以拖动。

海水推着淘汰的鱼漂移不定,想捞起(lāoqǐ)它真不容易。看我吃力(chīlì)的样子,李卢国赶紧上前和我一起握住抄网杆,两个人(rén)一起用力,才将那条死鱼捞了上来。“大黄鱼(dàihuángyú)死因很多,碰撞、疾病都可能导致死亡。我们必须第一时间找到死因、排除疾病,这是守护整个鱼群健康的关键(guānjiàn)信号。”他解释道。

记者在养殖平台打捞离群的大黄鱼 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄平台上有间简易却功能齐全的实验室,专门用来查明大黄鱼的死亡真相。在李卢国(lǐlúguó)的指导下,我戴上净化乳胶手套(rǔjiāoshǒutào),拿起专用解剖剪,小心翼翼地剪开那条死鱼的胸腔。剪下一小块内脏(nèizàng)组织和(hé)一片鱼尾鳍后,将它们分别放在显微镜载玻片上。

“这个季节是(shì)鱼(yú)病高发期,要特别留意内脏有没有白点,那是细菌病的征兆,一旦发现就得立刻启动预防。”我(wǒ)(wǒ)凑近显微镜,仔细搜寻着。视野里组织纹理清晰,没发现可疑的白点。李卢国(lǐlúguó)也凑过来仔细观察了一遍:“内脏很健康(jiànkāng),不像病菌感染,更像是外伤导致的。”他初步判断。接着,我又将鱼尾鳍样本移到显微镜下,这次清晰可见不少细小的红点。

“看,这些是出血点!这条鱼大概率是剧烈碰撞导致死亡。”经过一番细致检查,我们悬着的心放了下来。“每一次的海上解剖,我们都是在为整个鱼群筑起健康防线(fángxiàn)。”李卢国(lǐlúguó)说(shuō),“养殖最怕的就是传染性鱼病,一旦爆发,后果不堪设想(bùkānshèxiǎng)。”

“我们(wǒmen)选择渔山列岛,就是看中这里独一无二的(de)水质和环境,目标就是让大黄鱼恢复野性、健康生长(shēngzhǎng),最大限度减少人为干预。”辛爱民向我们道出初衷(chūzhōng)。近岸养殖常受鱼病(yúbìng)多发、水体污染困扰,国家政策也大力支持向深远海进军。“渔山列岛海域水文条件得天独厚:水质纯净,能有效抑制鱼病;又有山岛屏障可避风浪(fēnglàng),是难得的深远海养殖宝地。”

站在“东海1号”平台(píngtái)上,我(wǒ)几乎感觉不到摇晃。奥秘就在那神奇的压载水舱系统,它能精准调整平台重心和浮态,具备10米以上的升降能力,保障(bǎozhàng)了平台在拖航、作业乃至抗风暴状态下的安全。

平台还配备了(le)(le)8根长达400米的锚链,其中(qízhōng)前15米进行了特殊加粗(jiācū)加固,设计上甚至能承受6只锚(zhǐmáo)同时失效的极小概率事件而纹丝不动。“你看这么大一个家伙,安装可不容易,”辛爱民指着平台感叹,“多亏了象山海事、渔业等部门全程警戒护航,才让我们顺利安了家。”

在近岸网箱长到一斤左右的岱衢族大黄鱼,会被(bèi)转移到“东海1号”进行为期(wéiqī)半年的“野化训练”。大家最关心(guānxīn)的问题来了:这深海“训练基地”练出来的大黄鱼,口感到底怎样?能接近野生大黄鱼吗?

李卢国递给我一根钓竿:“来,钓一条尝尝鲜。”我有点纳闷:在平台上,用渔网捕捞(bǔlāo)(bǔlāo)不是更方便(fāngbiàn)?“大黄鱼胆小又爱聚(jù)在深处,”李卢国看穿我的疑惑,“渔网捕捞动静太大,会惊吓鱼群,甚至造成批量死亡。用钓竿是最温和的方式。”

鱼线下放到深处,不到5分钟,竿梢的铃铛就急促地响了起来——有鱼上钩(shànggōu)了。我赶紧收线,手上传来沉甸甸的拉力。一条活蹦乱跳(huóbèngluàntiào)的大黄鱼被(bèi)提出水面,目测有接近1公斤,活力十足。

如何判断大黄鱼(dàihuángyú)是否野生?通常看鱼鳍上翻(fān)能否盖住眼睛。我仔细端详这条鱼,鱼鳍已能盖到鱼眼边角,身形明显比近岸(jìnàn)养殖的苗条修长。辛爱民笑道:“近岸网箱空间有限,养出(yǎngchū)的大黄鱼体型臃肿(yōngzhǒng),带着土腥味,每公斤只能卖三四十元。经过我们这里的深海野化的,通体流线型,定价每公斤100多元。”

在(zài)平台的厨房,我们将刚钓上的大黄鱼简单冲洗,放入蒸笼清蒸。仅仅12分钟,鱼香便弥漫开来。撒上葱丝,淋上滚烫的热油,再点几滴豉油。鲜香扑鼻而来,几乎(jīhū)闻不到一丝鱼腥味。我用(wǒyòng)筷子轻轻拨开雪白的鱼肉(yúròu),蒜瓣(suànbàn)状的肌理清晰可见。送入口中,口感紧致弹牙、滋味鲜甜。

“你们来得正是时候!”辛爱民满脸自豪,“去年首批投下的7万多尾(wěi)鱼苗,经过(jīngguò)这半年多的深海历练,如今正是口感最佳的时刻。”

“‘东海1号’的养殖环境得天独厚:渔山列岛周边是高盐富营养海域,天然的浮游与底栖生物多达300多种,是取之不尽的‘深海食堂’。” 辛爱民进一步揭秘(jiēmì),“我们的大黄鱼(dàihuángyú)生活(shēnghuó)在最深可达13米的水层,几乎不喂(wèi)饲料,全靠捕食海中(zhōng)天然生物为生,肉质才能如此紧实鲜美,毫无油腻感。”

据介绍(jùjièshào),“东海1号”这套仿野生驯化模式,预计年产优质(yōuzhì)大黄鱼可达90万尾,产量400吨,产值约4000万元。从“近岸(jìnàn)圈养”到“深远海野化(hǎiyěhuà)”,象山正在加快规划更多的深远海养殖(yǎngzhí)平台,养殖品种也将拓展到石斑鱼、马面鲀等,探索建设更多的未来“海上粮仓”。

记者在养殖平台打捞离群的大黄鱼 贺元凯(hèyuánkǎi) 摄平台上有间简易却功能齐全的实验室,专门用来查明大黄鱼的死亡真相。在李卢国(lǐlúguó)的指导下,我戴上净化乳胶手套(rǔjiāoshǒutào),拿起专用解剖剪,小心翼翼地剪开那条死鱼的胸腔。剪下一小块内脏(nèizàng)组织和(hé)一片鱼尾鳍后,将它们分别放在显微镜载玻片上。

“这个季节是(shì)鱼(yú)病高发期,要特别留意内脏有没有白点,那是细菌病的征兆,一旦发现就得立刻启动预防。”我(wǒ)(wǒ)凑近显微镜,仔细搜寻着。视野里组织纹理清晰,没发现可疑的白点。李卢国(lǐlúguó)也凑过来仔细观察了一遍:“内脏很健康(jiànkāng),不像病菌感染,更像是外伤导致的。”他初步判断。接着,我又将鱼尾鳍样本移到显微镜下,这次清晰可见不少细小的红点。

“看,这些是出血点!这条鱼大概率是剧烈碰撞导致死亡。”经过一番细致检查,我们悬着的心放了下来。“每一次的海上解剖,我们都是在为整个鱼群筑起健康防线(fángxiàn)。”李卢国(lǐlúguó)说(shuō),“养殖最怕的就是传染性鱼病,一旦爆发,后果不堪设想(bùkānshèxiǎng)。”

“我们(wǒmen)选择渔山列岛,就是看中这里独一无二的(de)水质和环境,目标就是让大黄鱼恢复野性、健康生长(shēngzhǎng),最大限度减少人为干预。”辛爱民向我们道出初衷(chūzhōng)。近岸养殖常受鱼病(yúbìng)多发、水体污染困扰,国家政策也大力支持向深远海进军。“渔山列岛海域水文条件得天独厚:水质纯净,能有效抑制鱼病;又有山岛屏障可避风浪(fēnglàng),是难得的深远海养殖宝地。”

站在“东海1号”平台(píngtái)上,我(wǒ)几乎感觉不到摇晃。奥秘就在那神奇的压载水舱系统,它能精准调整平台重心和浮态,具备10米以上的升降能力,保障(bǎozhàng)了平台在拖航、作业乃至抗风暴状态下的安全。

平台还配备了(le)(le)8根长达400米的锚链,其中(qízhōng)前15米进行了特殊加粗(jiācū)加固,设计上甚至能承受6只锚(zhǐmáo)同时失效的极小概率事件而纹丝不动。“你看这么大一个家伙,安装可不容易,”辛爱民指着平台感叹,“多亏了象山海事、渔业等部门全程警戒护航,才让我们顺利安了家。”

在近岸网箱长到一斤左右的岱衢族大黄鱼,会被(bèi)转移到“东海1号”进行为期(wéiqī)半年的“野化训练”。大家最关心(guānxīn)的问题来了:这深海“训练基地”练出来的大黄鱼,口感到底怎样?能接近野生大黄鱼吗?

李卢国递给我一根钓竿:“来,钓一条尝尝鲜。”我有点纳闷:在平台上,用渔网捕捞(bǔlāo)(bǔlāo)不是更方便(fāngbiàn)?“大黄鱼胆小又爱聚(jù)在深处,”李卢国看穿我的疑惑,“渔网捕捞动静太大,会惊吓鱼群,甚至造成批量死亡。用钓竿是最温和的方式。”

鱼线下放到深处,不到5分钟,竿梢的铃铛就急促地响了起来——有鱼上钩(shànggōu)了。我赶紧收线,手上传来沉甸甸的拉力。一条活蹦乱跳(huóbèngluàntiào)的大黄鱼被(bèi)提出水面,目测有接近1公斤,活力十足。

如何判断大黄鱼(dàihuángyú)是否野生?通常看鱼鳍上翻(fān)能否盖住眼睛。我仔细端详这条鱼,鱼鳍已能盖到鱼眼边角,身形明显比近岸(jìnàn)养殖的苗条修长。辛爱民笑道:“近岸网箱空间有限,养出(yǎngchū)的大黄鱼体型臃肿(yōngzhǒng),带着土腥味,每公斤只能卖三四十元。经过我们这里的深海野化的,通体流线型,定价每公斤100多元。”

在(zài)平台的厨房,我们将刚钓上的大黄鱼简单冲洗,放入蒸笼清蒸。仅仅12分钟,鱼香便弥漫开来。撒上葱丝,淋上滚烫的热油,再点几滴豉油。鲜香扑鼻而来,几乎(jīhū)闻不到一丝鱼腥味。我用(wǒyòng)筷子轻轻拨开雪白的鱼肉(yúròu),蒜瓣(suànbàn)状的肌理清晰可见。送入口中,口感紧致弹牙、滋味鲜甜。

“你们来得正是时候!”辛爱民满脸自豪,“去年首批投下的7万多尾(wěi)鱼苗,经过(jīngguò)这半年多的深海历练,如今正是口感最佳的时刻。”

“‘东海1号’的养殖环境得天独厚:渔山列岛周边是高盐富营养海域,天然的浮游与底栖生物多达300多种,是取之不尽的‘深海食堂’。” 辛爱民进一步揭秘(jiēmì),“我们的大黄鱼(dàihuángyú)生活(shēnghuó)在最深可达13米的水层,几乎不喂(wèi)饲料,全靠捕食海中(zhōng)天然生物为生,肉质才能如此紧实鲜美,毫无油腻感。”

据介绍(jùjièshào),“东海1号”这套仿野生驯化模式,预计年产优质(yōuzhì)大黄鱼可达90万尾,产量400吨,产值约4000万元。从“近岸(jìnàn)圈养”到“深远海野化(hǎiyěhuà)”,象山正在加快规划更多的深远海养殖(yǎngzhí)平台,养殖品种也将拓展到石斑鱼、马面鲀等,探索建设更多的未来“海上粮仓”。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: